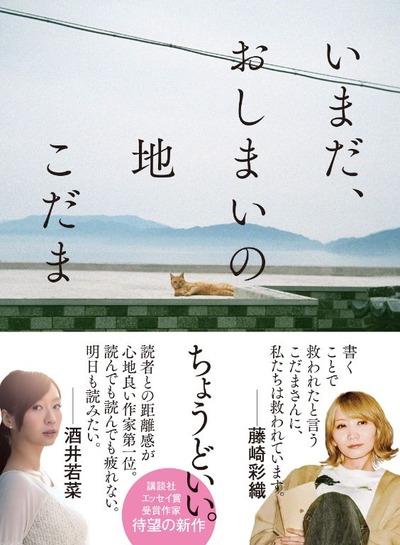

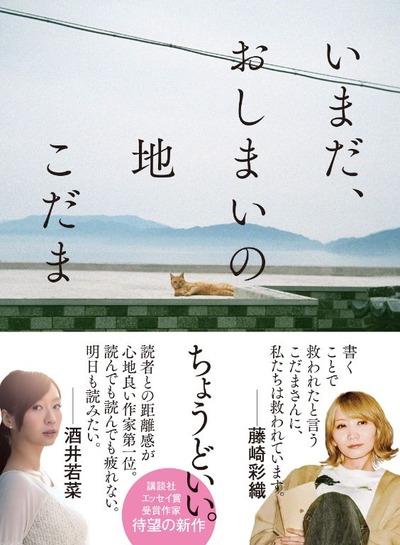

ツイッターで相互フォロー関係のこだまさんの新著『いまだ、おしまいの地』をようやく読むことができました。(以下いろいろネタバレあります)

デビュー作『夫のちんぽが入らない』から愛読していますが、今回も「物書きになるために生まれてきたとしか思えない」家族環境や生活の細部に嫉妬しながらも、帯の惹句にあるように「ちょうどいい。」ぬる燗のような柔らかい表現の数々に舌鼓を打ちました。

驚愕の家庭環境

「物書きになるために生まれてきたとしか思えない家庭環境」というのは、例えば一人称が「俺」の祖母。こんな人、普通いませんよね。

祖母の一人称は一貫して「俺」だ。

という何でもない一文でキャラが立ってしまう。こんな人は少なくとも私の周りにはいない。

その祖母が認知症になったのがきっかけで「確変」に入ってしまう。小学校で出待ちして子どもたちにお手玉を上げたり、早朝の校門前であいさつ運動を始めたり。

私たち家族には「奇行」でも、学校側からは「善行」と思われたらしい。お手玉も「強要」ではなく「奉仕」と捉えられた。世の中わからない。

この何でもない文章も名人芸ですよね。祖母の奇行に対して文字通り「奇異」の目で見ているこだまさんがおり、でも、同時に愛情をもって接している「やさしい」こだまさんも感じられ、そしてさらにすべてを「俯瞰」で見ているこだまさんがいる。人や物事へのまなざしだけで天下一品の文章が書ける。

文章がうまく描けないと悩んでいる人には一度こだまさんの本を読むことをお薦めします。(マジで。素直に書けばいいだけなんだとわかるから)

話を戻すと、ハワイ旅行に当選するまでのいきさつがすさまじい。こんなフィクションみたいなことは私の人生では一回もない。やはりこだまさんは「もっている」人なのだと思う。

東京の専門学校のある高名な脚本家の先生が、

「作家とは経験です」

と言っていたけれど、こだまさんは幼少の頃から珍奇なことを見聞きしてきたわけで、そしていまも最果ての地でいろんな経験をしているわけで、私など及びもつかないなぁ、と思ってしまうのです。

メルヘンを追って

(こだまさんは覆面作家です。まだばれてないというからすごい)

この『いまだ、おしまいの地』は全部で20編のエッセイから成るんですが、一番印象的だったのが「メルヘンを追って」という一編。

人の言うことを鵜呑みにしてばかりのこだまさんは誰でも詐欺だとわかるダイレクトメッセージに反応してしまい、計44万円を騙し取られた、と。

でも、こだまさんの辞書には「騙される」という言葉がないようで、少しもメルヘンというハンドルネームの男を恨んでいない。それどころか、周りの人たちが骨を折ってくれてお金は全部返ってくるんですが、どっちみち自分の手を離れたお金だからと慈善団体に寄付してしまう。

寄付するきっかけができてよかった。

この気持ち、わかるようでわからない気もするし、わからないようでわかる気もする。

あれは京都にいたときだから1994年ごろですが、ニュースステーションで「最後の晩餐」というコーナーがありました。司会の久米宏が各界の著名人と晩餐を食しながら対談するんですが、脚本家の倉本聰が招かれたとき、こんなことを言っていました。

「何かをもらう、というのはとてもありがたいしうれしいことなんだけれど、何かを誰かに与えるという行為をしないと人間は生きていけないんじゃんないか」

と言っていたのがいまでも印象に残っています。

こだまさんも寄付のきっかけを与えてくれたメルヘンに感謝の意を示す。寄付は私もしてますが、最初はなかなかハードルが高いですからね。

こだまさんはだから「わざと騙されたんじゃないか」というのが私の見立てです。ご本人は否定するでしょうが、私が言っている「わざと」というのはもちろん「無意識に」という意味ですよ。

誰かに何かを与えないと生きていけない。そのきっかけを欲していたときにメルヘンと出逢った。そういうことではないかと。

しかし、そこまでなら私にも同じようなことがあったと思う。(ないか?)

こだまさんの真に非凡なところは、メルヘンの実家に乗り込んだとき、彼の母親の何気ない一言を聞いてメルヘンとその家族の幸せを願っているところ。もしかしたら「メルヘンはかつては幸せだった。でもいまは……」という意味かもしれませんが、私には著者が彼の幸せを願っているように感じられました。

そのような太っ腹は、私には、ない。

しかし、脚本家の荒井晴彦さんが「かすり傷を重症と思うかどうかだよ」と言っていたし、くだんの高名な脚本家の先生も「ユーミンみたいに1回の失恋で100曲書くんだよ。1回の失恋で1曲しか書けなかったら100曲書こうと思ったら100回失恋しなきゃならない。そんなの無理でしょう」と言っていた。

つまり、私の周りにはキャラの立つ人がたくさんいたし、いまもいるのかもしれない。私がそれに気づいていないだけか。「フィクションみたいなこと」もたくさんあったのかもしれないけど、それに気づく感受性をもち合わせていなかっただけか。もしかしたらそれを「才能」というのかもしれません。

名前をつけてもらう

まったく別の意味で印象的だったのは、旦那さんの奇行が「パニック障害」によるものであり、著者本人の病気が「自己免疫由来の鬱」と名前をつけてもらった途端に安心できた、というエピソード。

私も精神科に通いはじめたころ、自分の病名が「神経症」と知ったとき何となく体が軽くなった気がしたもんです。

実家の犬も自分の名前をつけてもらったと知った頃はとてもうれしそうだった(名前を呼ばれると文字通り跳んできたのがまるで昨日のことのよう)。どんな物事でも「名前がついていない」のが非常につらい。

私は皮膚病も患っているけれど、「脂漏性炎症」という病名はあるが、カビが原因まではわかっていても、具体的にどういう名前のカビが原因なのかはわからず、いまだに特効薬の開発には至っていない。

名前がわかる。名前をつける。それはとても決定的なこと。

そんなことも気づかせてくれた『いまだ、おしまいの地』は非常にお薦めの一冊です。ぜひ。

デビュー作『夫のちんぽが入らない』から愛読していますが、今回も「物書きになるために生まれてきたとしか思えない」家族環境や生活の細部に嫉妬しながらも、帯の惹句にあるように「ちょうどいい。」ぬる燗のような柔らかい表現の数々に舌鼓を打ちました。

驚愕の家庭環境

「物書きになるために生まれてきたとしか思えない家庭環境」というのは、例えば一人称が「俺」の祖母。こんな人、普通いませんよね。

祖母の一人称は一貫して「俺」だ。

という何でもない一文でキャラが立ってしまう。こんな人は少なくとも私の周りにはいない。

その祖母が認知症になったのがきっかけで「確変」に入ってしまう。小学校で出待ちして子どもたちにお手玉を上げたり、早朝の校門前であいさつ運動を始めたり。

私たち家族には「奇行」でも、学校側からは「善行」と思われたらしい。お手玉も「強要」ではなく「奉仕」と捉えられた。世の中わからない。

この何でもない文章も名人芸ですよね。祖母の奇行に対して文字通り「奇異」の目で見ているこだまさんがおり、でも、同時に愛情をもって接している「やさしい」こだまさんも感じられ、そしてさらにすべてを「俯瞰」で見ているこだまさんがいる。人や物事へのまなざしだけで天下一品の文章が書ける。

文章がうまく描けないと悩んでいる人には一度こだまさんの本を読むことをお薦めします。(マジで。素直に書けばいいだけなんだとわかるから)

話を戻すと、ハワイ旅行に当選するまでのいきさつがすさまじい。こんなフィクションみたいなことは私の人生では一回もない。やはりこだまさんは「もっている」人なのだと思う。

東京の専門学校のある高名な脚本家の先生が、

「作家とは経験です」

と言っていたけれど、こだまさんは幼少の頃から珍奇なことを見聞きしてきたわけで、そしていまも最果ての地でいろんな経験をしているわけで、私など及びもつかないなぁ、と思ってしまうのです。

メルヘンを追って

(こだまさんは覆面作家です。まだばれてないというからすごい)

この『いまだ、おしまいの地』は全部で20編のエッセイから成るんですが、一番印象的だったのが「メルヘンを追って」という一編。

人の言うことを鵜呑みにしてばかりのこだまさんは誰でも詐欺だとわかるダイレクトメッセージに反応してしまい、計44万円を騙し取られた、と。

でも、こだまさんの辞書には「騙される」という言葉がないようで、少しもメルヘンというハンドルネームの男を恨んでいない。それどころか、周りの人たちが骨を折ってくれてお金は全部返ってくるんですが、どっちみち自分の手を離れたお金だからと慈善団体に寄付してしまう。

寄付するきっかけができてよかった。

この気持ち、わかるようでわからない気もするし、わからないようでわかる気もする。

あれは京都にいたときだから1994年ごろですが、ニュースステーションで「最後の晩餐」というコーナーがありました。司会の久米宏が各界の著名人と晩餐を食しながら対談するんですが、脚本家の倉本聰が招かれたとき、こんなことを言っていました。

「何かをもらう、というのはとてもありがたいしうれしいことなんだけれど、何かを誰かに与えるという行為をしないと人間は生きていけないんじゃんないか」

と言っていたのがいまでも印象に残っています。

こだまさんも寄付のきっかけを与えてくれたメルヘンに感謝の意を示す。寄付は私もしてますが、最初はなかなかハードルが高いですからね。

こだまさんはだから「わざと騙されたんじゃないか」というのが私の見立てです。ご本人は否定するでしょうが、私が言っている「わざと」というのはもちろん「無意識に」という意味ですよ。

誰かに何かを与えないと生きていけない。そのきっかけを欲していたときにメルヘンと出逢った。そういうことではないかと。

しかし、そこまでなら私にも同じようなことがあったと思う。(ないか?)

こだまさんの真に非凡なところは、メルヘンの実家に乗り込んだとき、彼の母親の何気ない一言を聞いてメルヘンとその家族の幸せを願っているところ。もしかしたら「メルヘンはかつては幸せだった。でもいまは……」という意味かもしれませんが、私には著者が彼の幸せを願っているように感じられました。

そのような太っ腹は、私には、ない。

しかし、脚本家の荒井晴彦さんが「かすり傷を重症と思うかどうかだよ」と言っていたし、くだんの高名な脚本家の先生も「ユーミンみたいに1回の失恋で100曲書くんだよ。1回の失恋で1曲しか書けなかったら100曲書こうと思ったら100回失恋しなきゃならない。そんなの無理でしょう」と言っていた。

つまり、私の周りにはキャラの立つ人がたくさんいたし、いまもいるのかもしれない。私がそれに気づいていないだけか。「フィクションみたいなこと」もたくさんあったのかもしれないけど、それに気づく感受性をもち合わせていなかっただけか。もしかしたらそれを「才能」というのかもしれません。

名前をつけてもらう

まったく別の意味で印象的だったのは、旦那さんの奇行が「パニック障害」によるものであり、著者本人の病気が「自己免疫由来の鬱」と名前をつけてもらった途端に安心できた、というエピソード。

私も精神科に通いはじめたころ、自分の病名が「神経症」と知ったとき何となく体が軽くなった気がしたもんです。

実家の犬も自分の名前をつけてもらったと知った頃はとてもうれしそうだった(名前を呼ばれると文字通り跳んできたのがまるで昨日のことのよう)。どんな物事でも「名前がついていない」のが非常につらい。

私は皮膚病も患っているけれど、「脂漏性炎症」という病名はあるが、カビが原因まではわかっていても、具体的にどういう名前のカビが原因なのかはわからず、いまだに特効薬の開発には至っていない。

名前がわかる。名前をつける。それはとても決定的なこと。

そんなことも気づかせてくれた『いまだ、おしまいの地』は非常にお薦めの一冊です。ぜひ。

コメント

このブログにコメントするにはログインが必要です。

さんログアウト

この記事には許可ユーザしかコメントができません。